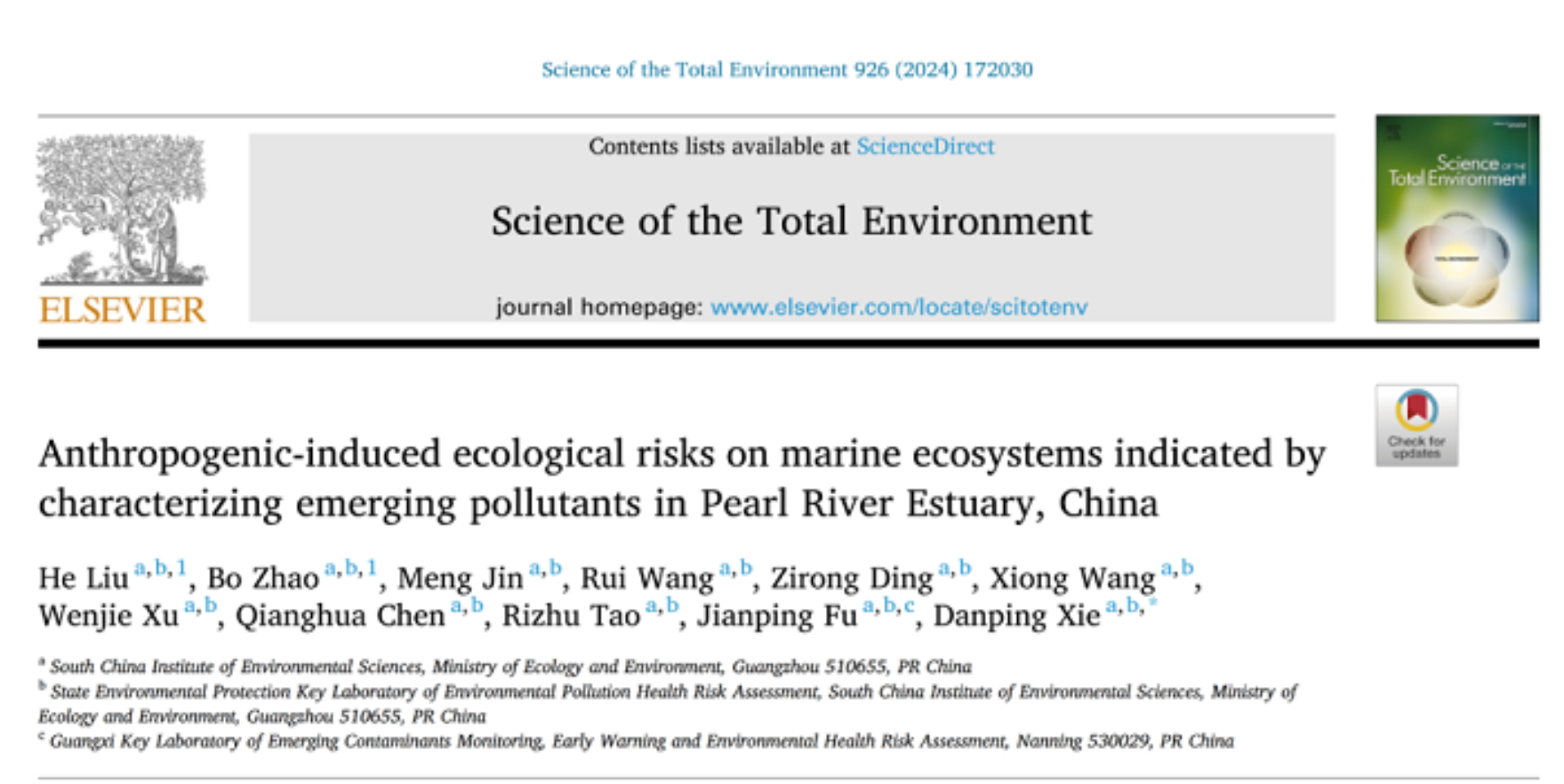

近期,廣西新污染物監測預警與環境健康評估重點實驗室副主任、生態環境部華南環境科學研究所(生態環境部生態環境應急研究所)華南生態環境監測分析中心主任謝丹平所帶領的研究團隊在環境領域知名期刊Science of the Total Environment(中國科學院一區Top期刊,影響因子:9.8)發表論文 “Anthropogenic-induced ecological risks on marine ecosystems indicated by characterizing emerging pollutants in Pearl River Estuary, China”,論文DOI:10.1016/j.scitotenv.2024.172030。

一、成果簡介

該研究成果基于構建的高分辨質譜非靶向篩查、數據處理和數據分析方法,探索了珠江入海口及珠江口海域新污染物賦存特征、污染來源和生態風險,從有效防控流域人類活動帶來海洋生態風險的角度,形成重點關注新污染物及主要源頭管控策略。研究成果為環境新污染物篩查識別提供了系統的監測分析方法,并以珠江口為例,從新污染物生態風險角度提出流域人類活動帶來的河口海洋生態安全問題不容忽視,為環境新污染物調查監測與風險管控提供了技術方法和策略啟發。

二、引言

化學品的大量生產和使用導致進入環境的新污染物種類繁多、分布廣泛,并逐步對環境質量持續改善和生態安全保障構成潛在威脅。流域人類活動產生的新污染物最終通過直接或間接方式匯入海洋,給河口、海灣生態系統安全帶來較大潛在風險,基于陸海統籌、協同治理理念,開展典型入海河口及周邊海域新污染物篩查識別、系統監測、風險評估和管控策略研究,將為流域/區域新污染物精準治理與風險管控提供重要理論依據和有益方法探索。同時,新污染物環境濃度低、組成復雜、來源廣泛、信息未知的特點,為其監測技術體系構建帶來前所未有的挑戰。當前,基于高分辨質譜的非靶向篩查已是高通量檢測和識別新污染物的重要手段,但非靶向篩查方法標準化、高分辨質譜數據高效處理和深度分析方法構建仍亟待研究解決。為此,本研究系統構建了基于高分辨質譜的環境新污染物非靶向篩查分析方法,評估其應用于環境樣品未知物結構鑒定、轉化產物識別和初步定量分析的可行性和準確度,并應用該技術流程,針對珠江入海口及珠江口海域開展新污染物篩查識別、海洋生態風險評估、污染來源解析及重點關注新污染物清單研究。

圖1 環境新污染物非靶向篩查分析方法與珠江口新污染物篩查評估示意圖

三、圖文導讀

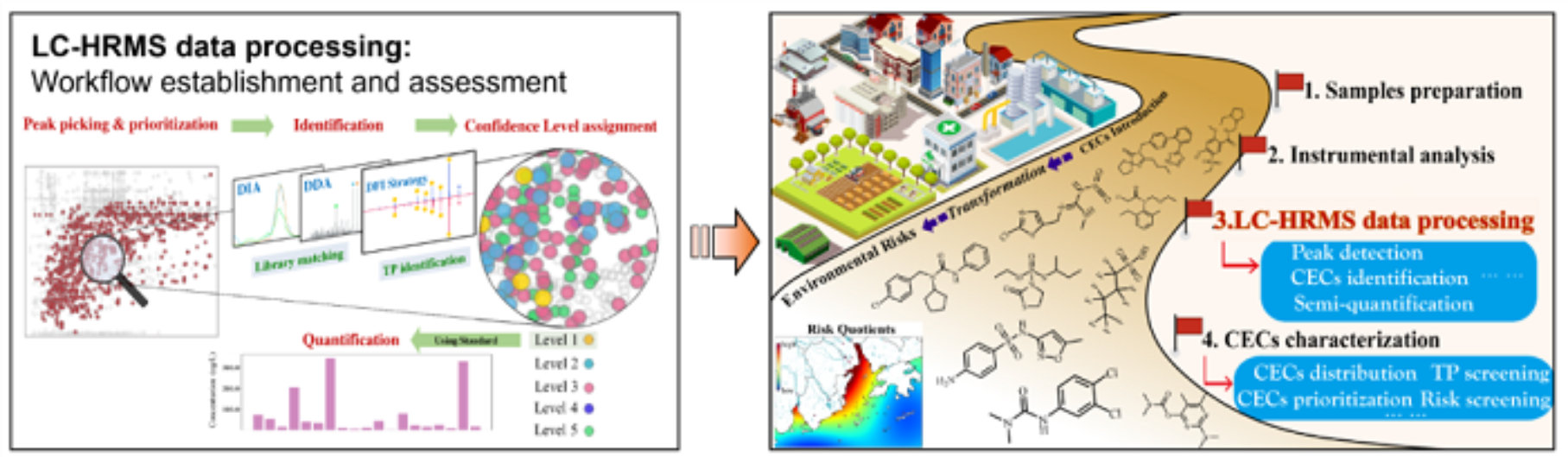

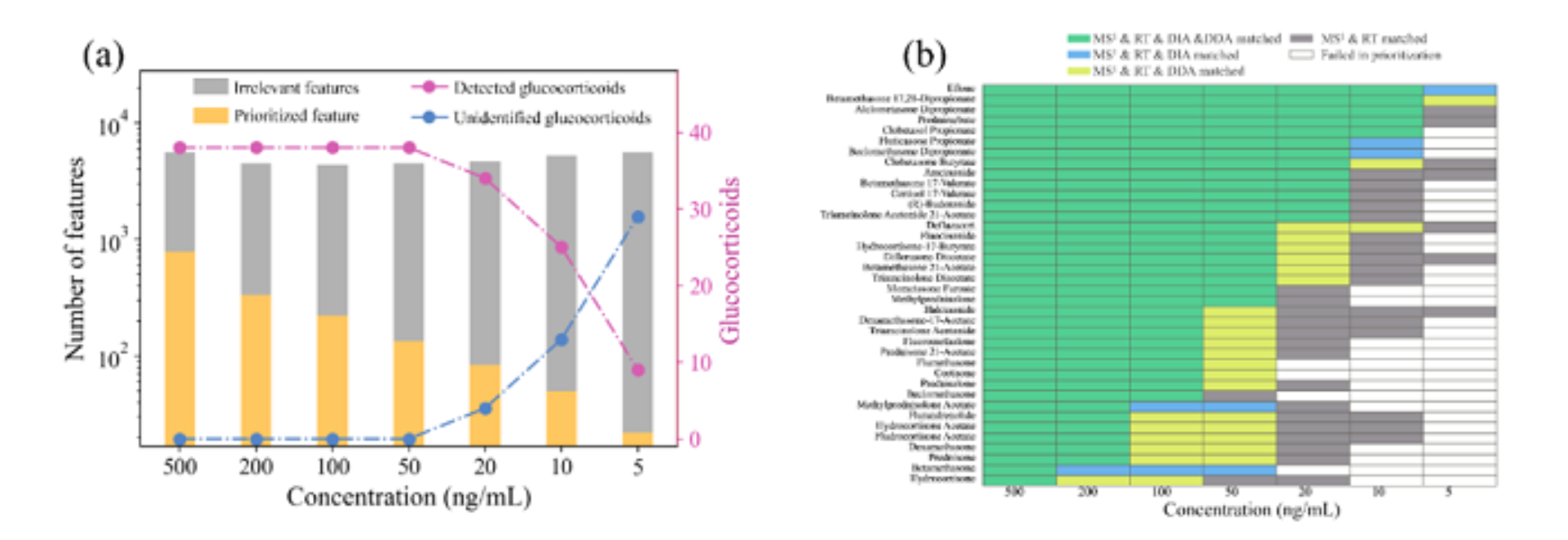

1.非靶向篩查方法構建及效果評估

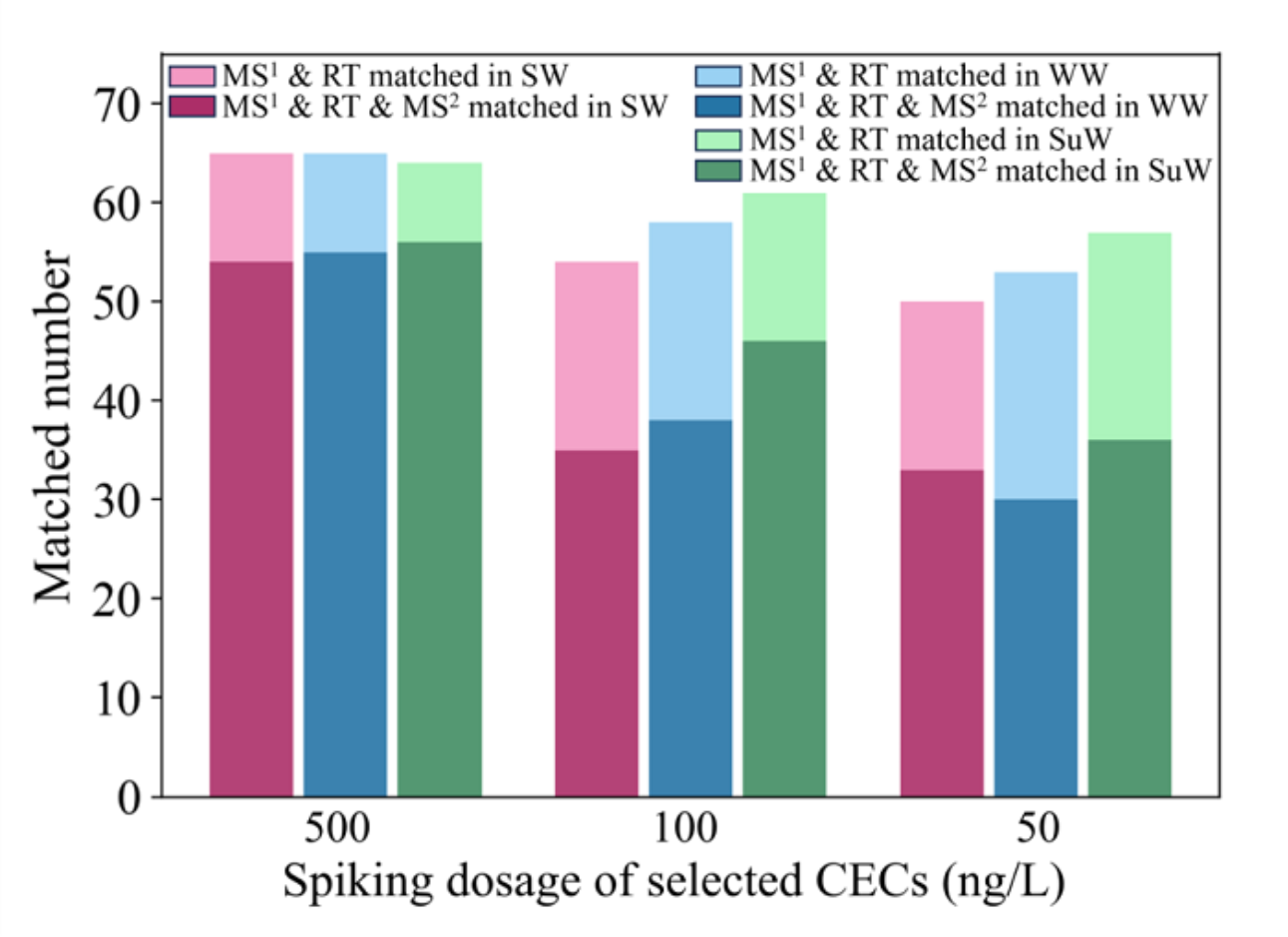

團隊研究構建了一套涵蓋樣品前處理、樣品檢測及高分辨質譜數據自動化處理的新污染物篩查工作流程,通過評估多種環境濃度與基質條件下的污染物篩查識別率與定量準確度,驗證非靶向篩查技術應用于環境新污染物篩查時的可行性和可靠性(Assessment for the Data Processing Performance of Non-target Screening Analysis Based on High-resolution Mass Spectrometry,DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.167967)。結果表明,該篩查方法能夠有效分析不同濃度的加標樣品,準確提取加標化合物色譜峰并將其標識為樣品特征峰。即使在10 ng/mL的低濃度樣品中,仍有75%以上目標峰被成功識別,具有高靈敏的特征峰提取效果。本研究創新合并數據依賴型(DDA)與數據非依賴型(DIA)模式的質譜數據,結合兩種數據采集模式的優勢,進一步改進了色譜峰結構鑒定方法,提升了定性分析的靈敏度,加強了復雜基質中的化合物鑒定能力。此外,采用同位素標記物對高分辨質譜數據進行校正,計算得到化合物的半定量結果具有較高的準確度。由66種不同類別新污染物在廢水、地表水和海水基質樣品中的加標檢測結果和珠江流域實際水樣中新污染物的檢測結果共同證明,該技術方法針對環境介質中微量、痕量新污染物具有穩健、靈敏的監測效果。

圖2 環境激素類化合物篩查識別效果:(a)特征峰識別效果;(b)DIA與DDA模式下的結構鑒定效果

圖3 66種環境污染物在廢水、地表水和海水基質樣品中的篩查識別效果

圖4 珠江流域實際水樣篩查識別結果:(a)特征峰篩查結果;(b)DIA與DDA模式下的結構鑒定結果

2.珠江口新污染物篩查識別及分布特征

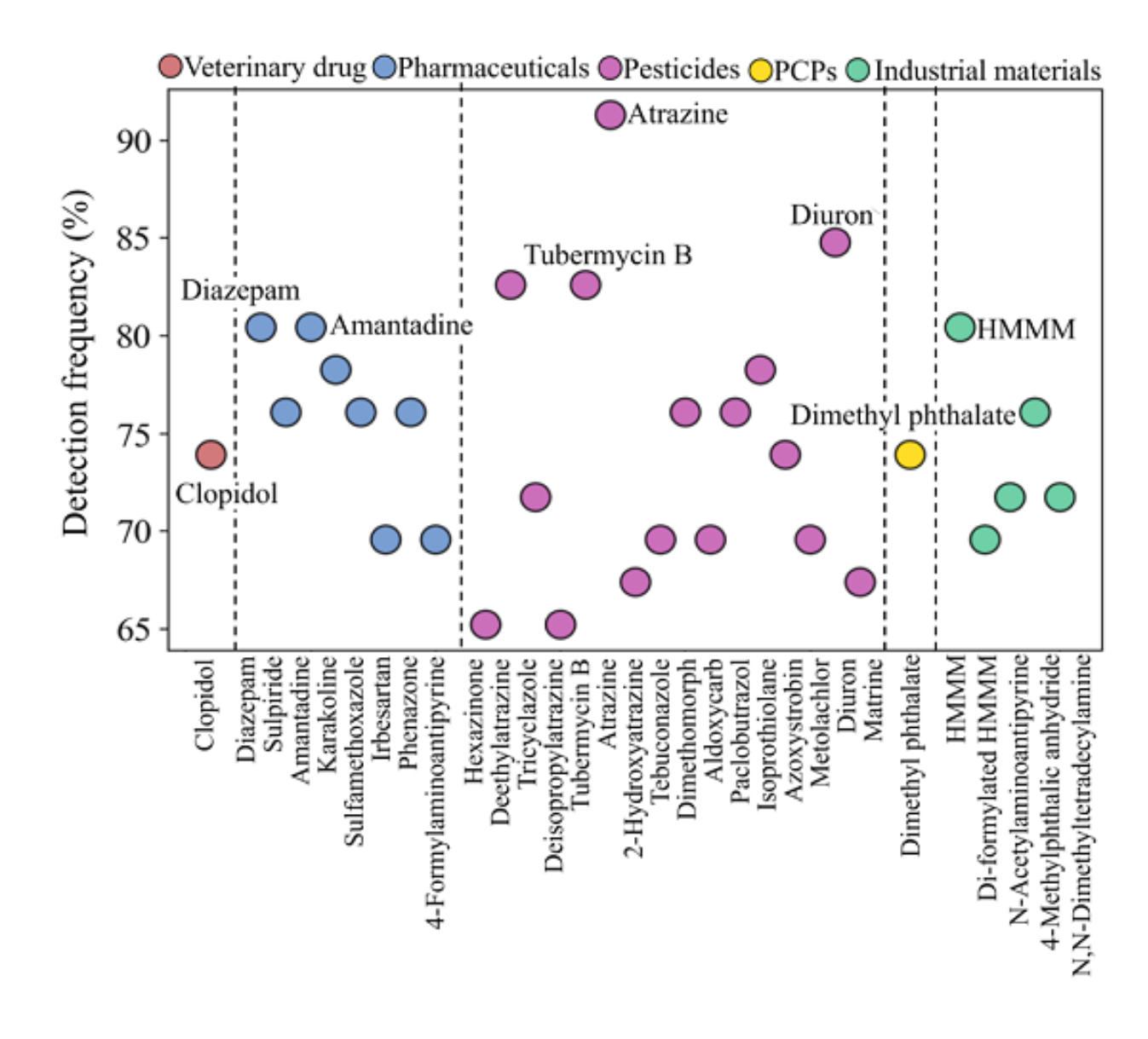

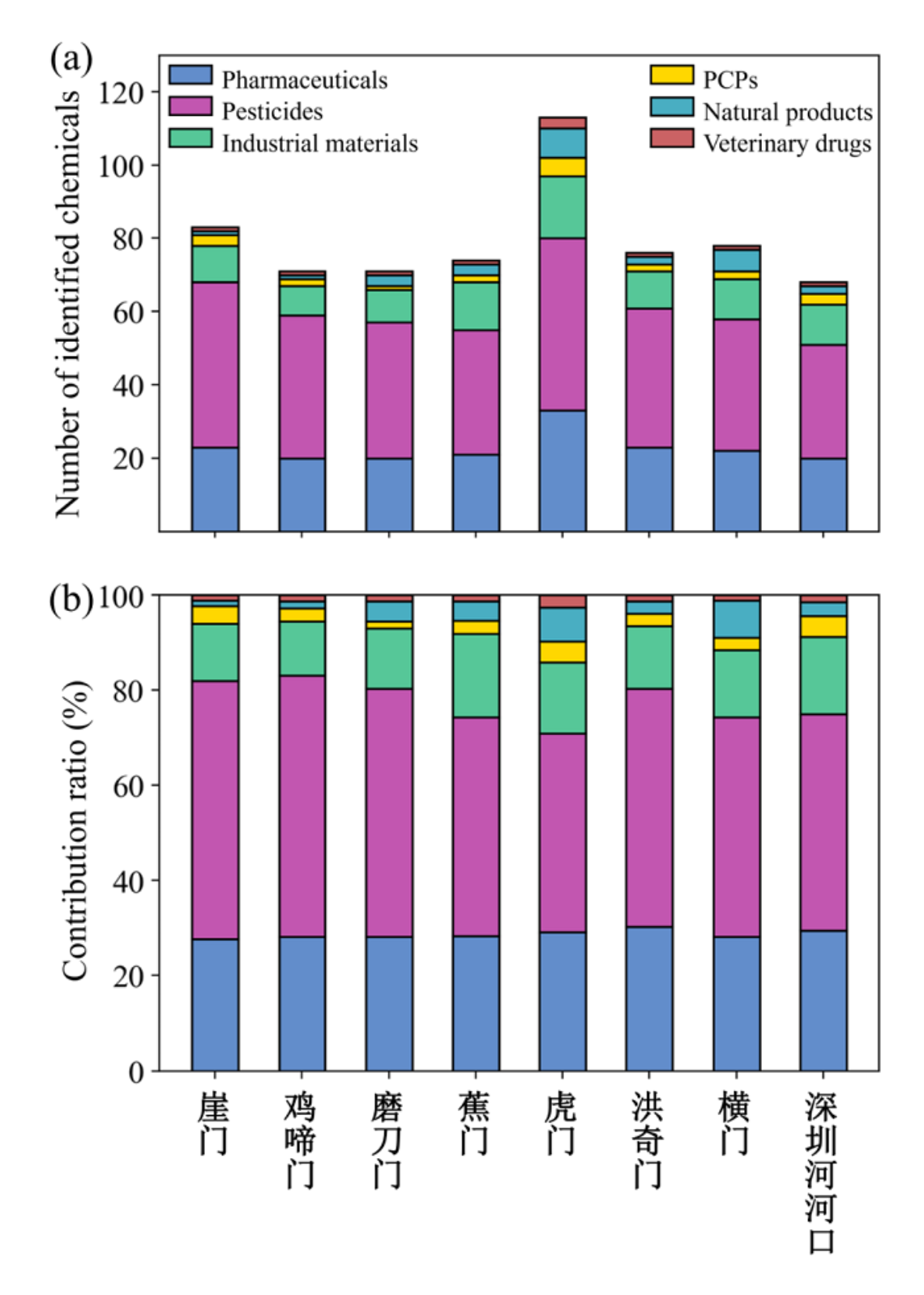

于枯水期對珠江八大入海口及珠江口海域設置46個監測點位,對水質樣品開展新污染物非靶向篩查,共識別出179種新污染物,包括60種藥物、70種農藥、35種工業化學品、7種個人護理品及7種獸藥。其中,阿特拉津(除草劑)、敵草隆(除草劑)、地西泮(精神類藥物)、金剛烷胺(抗病毒藥物)、HMMM(輪胎交聯劑)的檢出率高于80%,是調查區域普遍存在的新污染物,指示了農業面源排放、城市雨水徑流以及城市污水處理廠排水對入海新污染物有重要貢獻。定量檢測結果顯示,有20余種化合物在調查區域內最高濃度達到50ng/L,與同類新污染物相比處于較高水平。此外,各入海口新污染物賦存情況不同,主要因流經區域生產、生活的差異對新污染物排放特征的影響所致。

圖5 珠江口新污染物檢出率與分類

圖6 不同入海口新污染物組成特征

3.珠江口新污染物生態風險

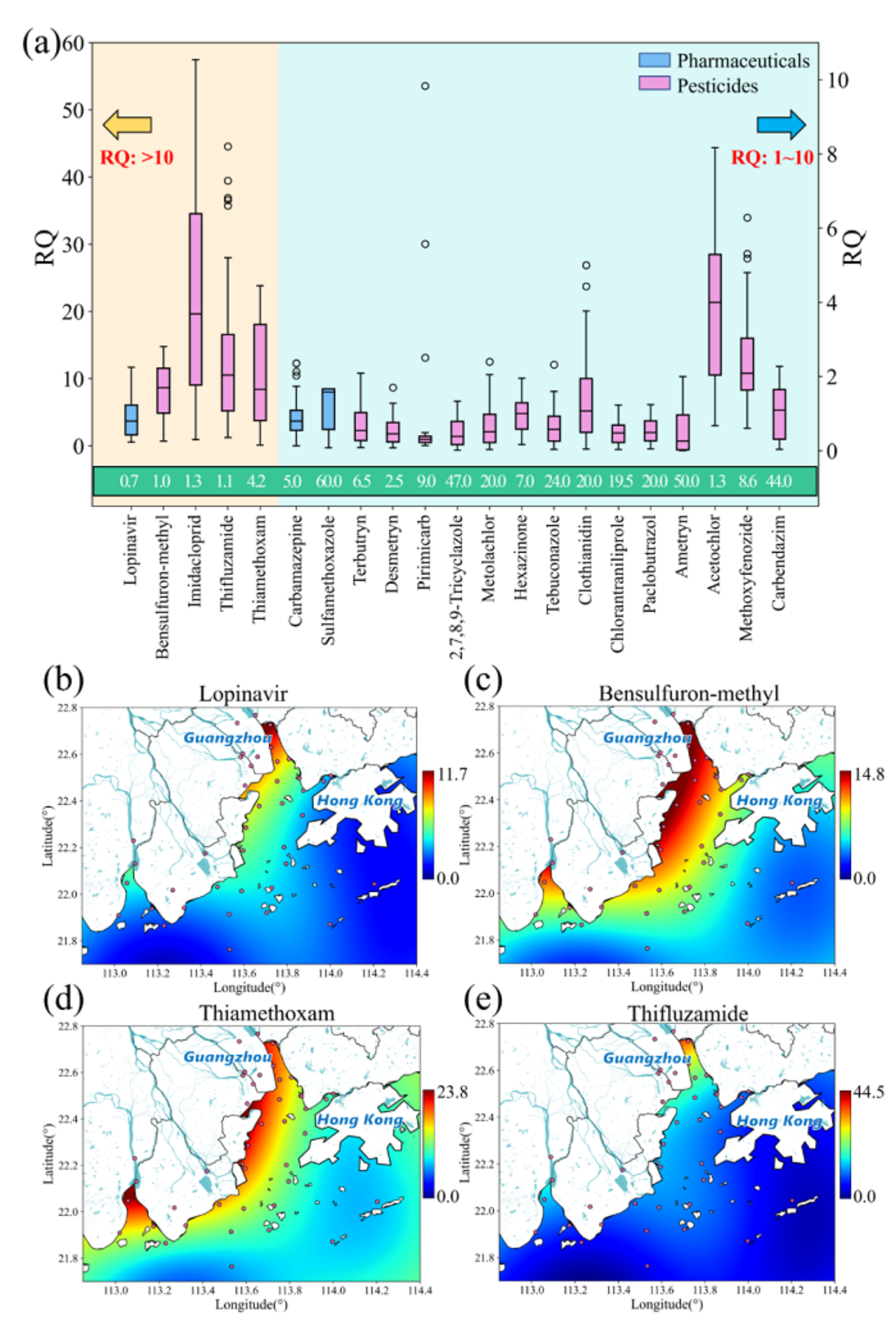

基于生物毒性數據對新污染物在近岸海域產生的生態風險進行評價,結果表明,多種農藥和藥物在珠江入海口及珠江口海域存在高生態風險。其中,吡蟲啉的風險商值最高(57),其次是噻呋酰胺(44)、噻蟲嗪(24)、芐嘧磺隆(14)和利托那韋(12),再次是抗蚜威(9)。三種新煙堿類殺蟲劑(吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪)對98%、76%和87%點位產生高風險,說明農業面源排放產生的污染具有區域性。根據評估結果,本研究將噻蟲嗪、吡蟲啉、芐嘧磺隆、利托那韋、噻呋酰胺等21種生態風險高于1的新污染物確定為珠江入海口近岸海域高關注新污染物。

圖7 珠江口新污染物生態風險商值與分布趨勢

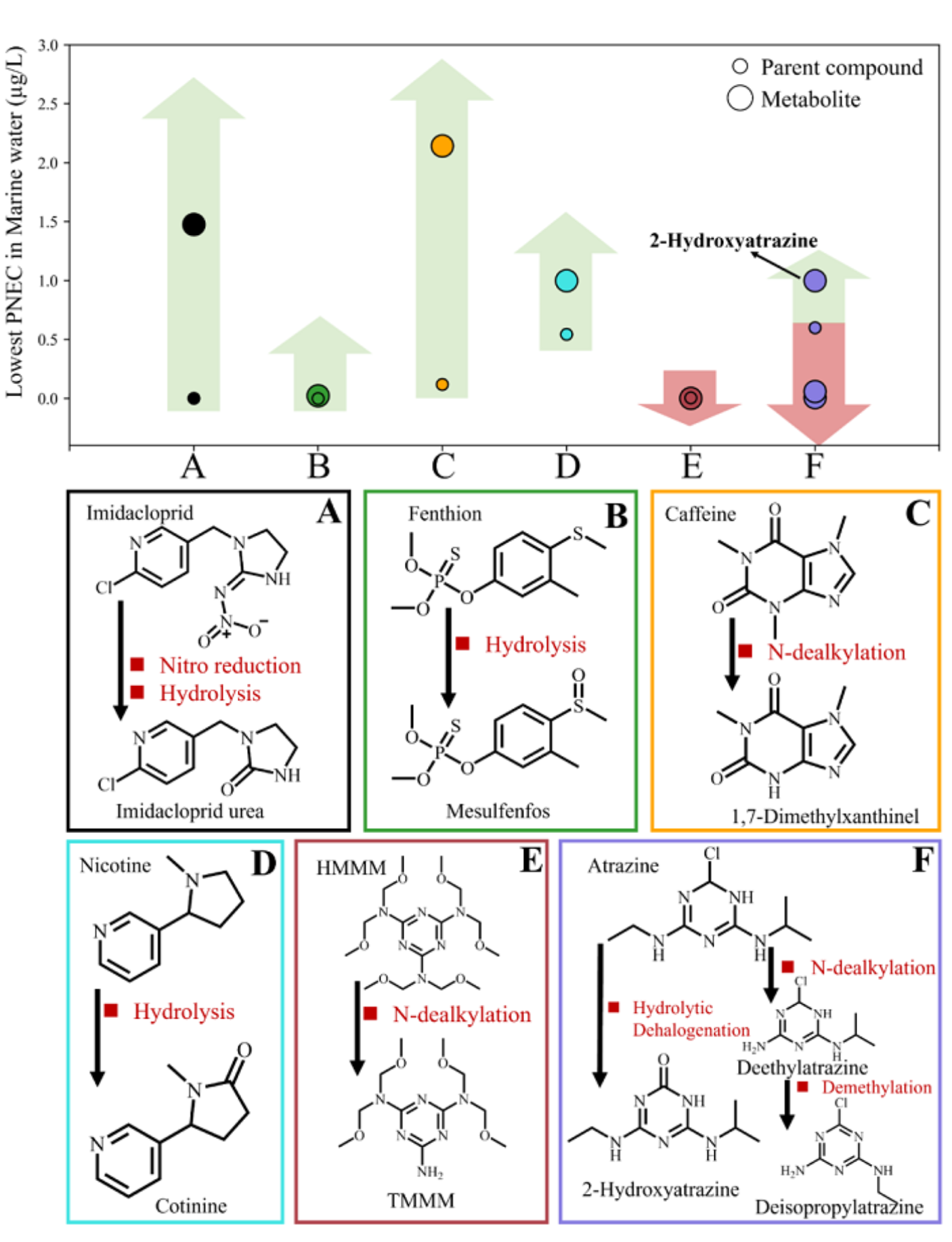

4.新污染物轉化產物生態風險不容忽視

結合數據庫匹配、診斷離子分析、PCA分析等方法,識別新污染物轉化產物,分析其轉化路徑及毒性變化趨勢,為厘清新污染物環境轉化過程、確認環境風險潛勢提供支持。本研究共識別出15種新污染物轉化產物,其中卡馬西平、阿特拉津及HMMM的轉化過程伴隨著產物生物毒性的升高。根據定量結果,盡管阿特拉津轉化產物(26 ng/L)具有與母體化合物(77ng/L)相近的環境濃度,但其生物毒性遠高于母體,因此可能引發更嚴重的生態風險。研究結果表明,在評估新污染物環境生態影響時,深入了解新污染物轉化產物及其環境危害具有重要意義。

圖8 珠江口產物轉化路徑與毒性變化

四、小結

本研究為環境新污染物非靶向篩查與生態風險評估提供了高效、準確、適配的工作流程,并以珠江入海河口及珠江口近岸海域為例開展研究和應用,從新污染物產排與賦存角度闡釋流域人類活動引發的海洋生態風險。新污染物篩查識別結果表明,該技術流程能夠為掌握流域新污染物的賦存與分布情況提供必要手段,本研究識別出的潛在高生態風險新污染物為海洋生態環境風險管控策略的制定提供重要基礎數據。

文件下載:

關聯文件:

相關鏈接: